Через горы к морю с облегченным рюкзаком! За 4 - 6 дней

Без рюкзаков и палаток 2026, термы

История и современность легендарного 30-го маршрута

Борис Вислогузов

Мария Гребенникова

Иван Бормотов

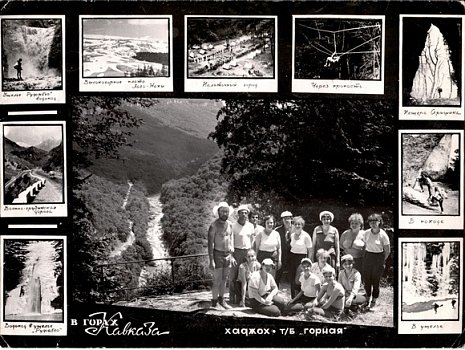

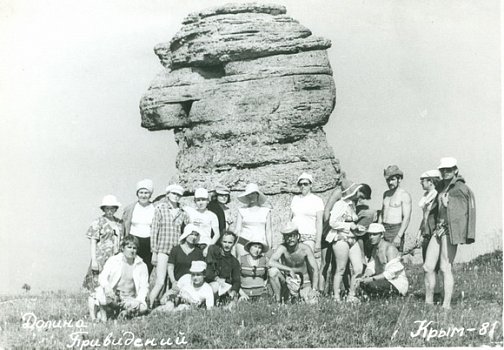

исторические фотографии Бориса Вислогузова

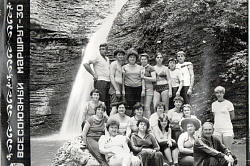

Слов «хайкинг» и «треккинг» в Советском Союзе не знали – но все же активно занимались и тем, и другим. Более того, советский походный туризм был по-настоящему массовым и, можно сказать, культурным явлением. О нем сложили не один десяток песен, о нем снимали фильмы. Одних только плановых всесоюзных туристских маршрутов было около 350, плюс десятки республиканских. Самым знаменитым и массовым был 30-й. Полностью он назывался так: «Всесоюзный маршрут №30 по Западному Кавказу через горы к морю».

Легендарную «Тридцатку» начали создавать еще в 30-е годы. Маршрут длиной 93 километра был рассчитан как раз на среднестатистический отпуск, а пройти его можно было с июня до середины сентября. Туристов привлекал этот маршрут за восхитительные ландшафты Кавказского заповедника – ущелья и перевалы, горную тайгу, каньоны, горные хребты, и водопады, ледники, заснеженные вершины, субальпийские и альпийские луга, знаменитый Весёлый спуск и особенно жемчужину маршрута туристский приют Фишт и конечно переход по влажным субтропикам. Кроме того, «Тридцатка», пусть и отчасти, решала дилемму, куда отправиться в свободное время – в горы или на море? Маршрут №30 сочетал в себе и то, и другое: участникам похода предстояло пройти несколько климатических зон, начать с предгорий и закончить субтропиками.

«30-й маршрут был и остается самым массовым по той причине, что на нем было и есть что посмотреть, достопримечательности маршрута 30. В то же время это самый безопасный и в то же время интересный с природной точки зрения выход через горы к морю. Есть еще более простой и безопасный, но там смотреть нечего. В 30-е годы для разработки этого маршрута было проведено несколько экспедиций, и местом старта выбрали посёлок Каменномостский, потому что там наибольшая концентрация памятников природы и истории – природы в большей степени».

Борис Вислогузов, директор турфирмы «СВ-Астур», в 80-е годы работал инструктором на маршруте № 30

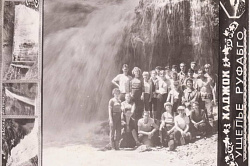

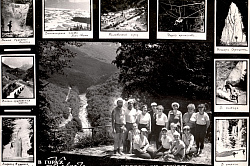

Фотографии Всесоюзного маршрута 30

из личного архива Бориса Вислогузова, копирование фотографий запрещено

Первую турбазу в Каменномостском начали строить в 1934-м году и закончили в 1936. Сначала турбаза называлась Дом туриста представлял собой одноэтажное деревянное здание – несколько комнат, две веранды, удобства на территории. Первые дни отпуска отдыхающие проводили именно здесь – знакомились с инструкторами, с техникой безопасности, получали снаряжение и, конечно, проходили акклиматизацию.

Поселок получил название благодаря «каменному мосту» - обвалившейся скале, которая нависла над каньоном. Поблизости находятся ущелье Мишоко со смотровыми площадками, гротами и водопадами, теснина каньона реки Белая, карстовые пещеры и водопады ущелье Руфабго. Именно на Руфабго туристические группы отправлялись в двухдневный тренировочный поход, а на ночь останавливались в приюте в верховьях ущелья. Кроме того, из Каменномостского совершали однодневные радиальные выходы без ночевки, с легким рюкзаком за плечами – именно такой вид активности сейчас называют хайкингом.

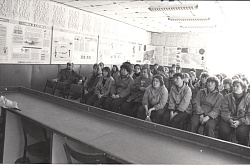

В тренировочных походах туристам предстояло научиться многому: освоить технику ходьбы в горах, подниматься и спускаться по горным склонам; знать, как вести себя на травянистых участках, а как – на каменистых тропах; набирать воду в ручьях, разжигать огонь в печи, еду на приютах, с целью экономии дров готовили тогда на печах. Снаряжение тех лет было, конечно, далеко не таким удобным, как сейчас. Многие туристы со стажем вспомнят бескаркасные брезентовые рюкзаки, которые были без поясных ремней. Прелесть всесоюзных плановых маршрутов в том и заключалась, что ночевки были в приютах– пусть и минимально, но благоустроенных. А сама путёвка в большинстве случаев обходилась достаточно дешево.

«Система эта поддерживалась профсоюзами и государством. Строили фанерные турбазы, и оздоравливающий эффект был отчетливым при малых затратах. Ведь санаторий построить дорого, а содержать его еще дороже, вот и выбрали такой бюджетный путь. Была создана система поддержки, распределяющая путевки. Финансировали это в основном профсоюзы, и строительство турбаз тоже, и содержание маршрутов и приютов. Путевки распределялись через предприятия, туристы платили за нее как правило 30%, иногда 10% от реальной стоимости. И незначительное количество путевок реализовывали через сеть экскурсионных бюро в городах. В путевке было много всего написано, но жирным выделено – «Через горы к морю». Туристы видели слово «море», но не особенно обращали внимание на слово «горы» и покупали эти путевки по низкой цене, приезжали потом на турбазы чуть ли не в туфлях на каблуках, без защиты от дождя и холода. И вот, им на турбазах выдавали напрокат штормовки, которые плохо защищали от дождя и быстро промокали, а с полиэтиленом в стране тогда были трудности. Поэтому туристы мокли. Хорошей тушенки в легком железе тоже не было, она шла в воинские части. А туристам выдавали, например, тушенку в стеклянных банках (чаще куриную), и это стекло они тащили через горы в рюкзаках».

Борис Вислогузов, директор турфирмы «СВ-Астур», в 80-е годы работал инструктором на маршруте № 30

На турбазе в Каменномостском было более 300 мест. В день заезда выбирался староста группы и завхоз, они составляли продуктовую раскладку, которая затем утверждалась остальными участниками похода. Провиант выдавали на складе, потом распределяли по рюкзакам всей группы.

Борис Вислогузов рассказывает: в СССР была разрешена охота на китов и на турбазах всегда были китовые консервы, мясо кита напоминает говядину по калорийности и вкусу только нежнее эти консервы были в металле, еще несли кабачковую икру в стекле и обязательно алюминиевый бетон со сливочным маслом, несли его в руке, что было неудобно. Остальные продукты были как сейчас.

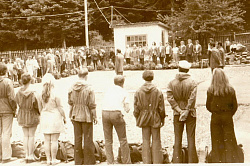

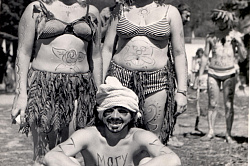

Свободного времени у туристов и инструкторов практически не было – помимо собственно походов в программу обязательно входила художественная самодеятельность. Все группы, уходящие в основной поход, делали что-то вроде выпускного концерта, а также стенгазету с разными шутками. И по возвращении из первого двухдневного похода дежурный инструктор встречал группу компотом. Походный фольклор изобиловал забавными стишками в духе:

Я купил себе путевку –

97 рублей

Лучше б я купил веревку

И повесился на ней…

Да, не все были готовы к трудностям горных походов, но юмор помогал переносить эти тяготы.

На шестой день туристы отправлялись на автобус в поселок Гузерипль, там находилась промежуточная турбаза Кавказ.

«Впереди идущая группа устраивала для вновь приезжающих туристов театрализованную встречу. Например, 23-я встречала 24-ю, а потом уже 24-я 25-ю и так далее. Люди приехали на турбазу, заселились, а для них уже готовят концерт, и так по кругу весь сезон. Это было своего рода команда-образование. Конечно, инструкторы не всегда были от этого в восторге, потому что весь день работаешь на маршруте, а потом еще, встречу готовишь и стен газету. Уставали сильно и без этих дел. Но туристы были довольны».

Борис Вислогузов, директор турфирмы «СВ-Астур», в 80-е годы работал инструктором на маршруте № 30

На турбазе Кавказ в поселке Гузерипль туристы проводили три ночи. Осматривали окрестности, отдыхали, играли в подвижные игры – например, в волейбол и теннис. Вечером укладывали в рюкзаки продукты и на четвертый день пешком шли через Партизанскую и Яворовую поляны к приюту Армянский, где ночевали в стационарных брезентовых палатках, после чего следовали через перевалы Гузерипльский и перевал Армянский на приют Фишт. Это, пожалуй, самая интересный переход основного похода, и он требовал особой собранности, особенно в начале и в конце сезона, когда погода неустойчивая. Сама же гора Фишт и другие вершины, ее окружающие – это действительно грандиозные и значимые памятники природы нашей страны.

Приют Фишт сохранился до сих пор – это два двухэтажных корпуса, а также в летний период крытые костровые площадки, оборудованные туалеты, холодный душ, волейбольная площадка, служебная связь и места для установки палаток. По воспоминаниям Бориса Вислогузова, между корпусами был устроен навес, а под ним – столовая, столы, скамейки, две печи. Еду туристы тогда готовили на кирпичных печах – это позволяло сэкономить дрова. Приют вмещал 160 человек, и здесь была предусмотрена дневка – то есть, две ночевки и целый день, в течение которого можно было сходить на Малый ледник горы Фишт. Что интересно, самодеятельных и «диких» туристов, на этот и другие приюты не пускали – они разбивали свои лагеря за гигантским валуном Фиштенок. На нынешнем месте приют Фишт находится с 60-х годов, а раньше здесь, на этой поляне, работали геологи – искали золото, но в промышленных объемах не обнаружили.

Следующая точка всесоюзной «тридцатки» – приют Бабук-аул, расположенный близ одноименного заброшенного горного селения. До него нужно было идти через Белореченский и Черкесский перевалы и Весёлый спуск, где резкое понижение высоты ощущается особенно сильно – шутка ли, сразу 1400 метров! Туристы спускались по буковым лесам колхидского типа. Если шёл дождь, корни деревьев становились особенно скользкими – наступишь на них и имеешь все шансы проехаться на пятой точке. А когда в группе 70-80 человек, инструктор не мог всех проинформировать о скользких корнях, туристки падали на пятую точку, ехали, смеялись и называли этот спуск Веселым

Чтобы попасть в приют Бабук-аул, надо было пройти по навесному мосту, переброшенному через бурную реку Шахе. Здесь умеренный пояс уже понемногу переходит в субтропики и влажные субтропиков, а море все ближе. На приюте уставших туристов ждали все те же фанерные домики с кроватями, а еще был душ, который топился дровами собранными туристами, и самый настоящий бар.

Следующая точка – приют Солох-аул в одноименном селе. От него нужно было пройти еще 5 километров до автомобильной дороги, где туристы садились в автобусы и следовали к долгожданному морю, в Дагомыс на турбазу «Рассвет». Именно там они получали значки и удостоверения Турист СССР и далее проводили неделю на море, ради которой купили эту путевку.

Кстати, весьма любопытна история этого значка. Учрежден он был аж в 1935 году, и первое время получить его было не так-то просто. Судите сами: нужно было совершить поход длительностью не менее шести суток; уметь читать карту и ориентироваться по ней, а также по компасу, по звездам и солнцу; уметь разбить бивак, то есть, палаточный лагерь; разжечь костер и приготовить на нем обед. И еще необходимо было знать правильный режим движения и отдыха, питания и употребления воды. Иметь простейшие знания по географии и геологии – это само собой, а еще будущий турист должен был уметь составить грамотный отчет о своем путешествии! Со временем эти требования смягчились и к рассвету массового планового туризма значок девальвировался и стал выдаваться только плановым туристам. В большом туризме значок заменили на более статусную справку об участии в самодеятельном походе имеющем категорию сложности подробнее.

Таким образом, классический маршрут всесоюзной «тридцатки» был рассчитан на 21 день и 20 ночей. Из них 5 ночей туристы проводили в Каменномостском на турбазе Горная, далее поселке Гузерипль – 3 ночи, приют Армянский – 1 ночь, приют Фишт – 2 ночи, приют Бабук-аул – 1 ночь, приют Солох-аул – 1 ночь, Дагомыс турбаза Рассвет – 7 ночей.

В восьмидесятые годы туристы со всего Советского Союза приезжали пройти «Тридцатку» по 80 человек ежедневно – то есть, группы шли буквально одна за другой. Увы, в 1990-м плановый туризм начал приходить в упадок, а вместе с ним и туристические приюты – деньги перестали выделять, поэтому фанерные турбазы быстро оказались заброшенными, да и тропы начали зарастать. Правда, не угас большой самодеятельный туризм – по-прежнему находились люди, для которых подобные путешествия были неотъемлемой частью образа жизни и саморазвития. А поскольку все новое – это хорошо забытое старое, нет ничего удивительного в том, что сегодня проложенные когда-то всесоюзные маршруты снова популярны.

«Тридцатку» мы возродили в 2001 году, скажу честно, ценой неимоверных усилий. Правда, сократили маршрут до 7 дней – люди сегодня торопятся, не могут и не хотят отдыхать дольше. Приюты теперь восстановлены, а сам маршрут повторен максимально, насколько возможно в современных условиях. Сейчас водить группы по маршруту №30 стали многие бывшие наши туристы и просто туристы. Все делают это чуть-чуть по-разному. В большинстве случаев и в целях экономии сразу из Краснодара ведут людей высоко в горы, без акклиматизации, высотной адаптации, без осмотра значимых памятников природы в Каменномостском - Борис Вислогузов, директор турфирмы «СВ-Астур», в 80-е годы работал инструктором на маршруте № 30

Как же выглядит легендарный 30-й маршрут сегодня?

В понедельник туристы приезжают в Хаджох и размещаются турбазе Горная, знакомятся с инструктором, идут к Сквозной пещере через Турецкий базар и обзорные смотровые площадки. Далее экскурсия в не оборудованную часть теснины каньона реки Белой и скальную группу Лабиринт.

Во вторник – тренировочный поход в ущелье Руфабго. Переход вдоль гигантских скал с отрицательным углом.

Среда – поход в ущелье Мишоко. До обеда, в это день возможно сплавиться на рафтах, к обеду туристов приведут к основной группе. После обеда возможно посещение Экстрим парка, есть Троллей, Виа феррата.

В четверг - переезд на Яворовую поляну. Остановка около грандиозного Большого гранитного каньона. Пеший переход до приюта Фишт по склонам знаменитого нагорья Лагонаки, Перевала Гузерипльский и Армянский, горная тайга, субальпийская и альпийская зона. Вечером на приют Фишт поднятие флага, посиделки у костра.

Пятница. На приюте Фишт предусмотрен дополнительный день отдыха – можно сходить на Малый ледник горы Фишт или подняться на огромный валун Фиштенок.

Суббота – перевал Белореченский - перевал Черкесский - продолжительный Весёлый спуск - приют Бабук-аул.

В воскресенье - туристы проведут в зоне субтропиков и влажных субтропиков, пройдут по самшитовой роще, в обед вручение государственной награды России - значка и удостоверения "ТУРИСТ РОССИИ". П

Сегодня «великие советские тропы» вновь дарят восхитительные идеи для туров и походов разной продолжительности. Маршруты планового туризм в СССР были – в Карели, Крыму, на Кавказе, на Алтае и на Урале, на Байкале и на Камчатке.

С развалом Советского союза прекратилось финансирование плановых туристских маршрутов по всему СССР. Последние плановые маршруты в Адыгее прекратили свое существование в начале 90-х годов. По самому, еще недавно, массовому туристскому маршруту в мире под порядковым номером 30 в последние годы его работы группы были по 2 - 3 человека и заезды были не каждый день. К концу 90-х годов тропы плановых маршрутов заросли травой и кустарниками в альпийской зоне осыпались, местами были уничтожены оползнями и селевыми потоками.

Фото и видео восстановленного Маршрута 30

История 30 маршрута с 1936 по 1969 годы

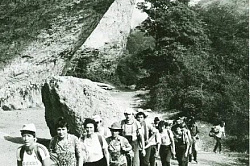

В далеком 1936 году туристские группы, сформированные в Хаджохском «Доме туриста», посетив каньон «Шум» и водопады Руфабго, упаковав снаряжение, они отправлялись на маршрут в сопровождении конного верхового и подводного обоза. Туристы шли налегке.

Всего на маршруте использовалось 80 голов вьючных лошадей. На отрезках маршрута Хаджох - Блокгауз - Гузерипль - пастбище Абаго использовались телеги и брички для перевозки вещей. А на крутом и затяжном подъеме на пастбище Абаго использовали даже волов. Там, где были только горные тропы, все необходимое снаряжение, продукты питания и зернофураж везли на вьючных лошадях в сопровождении егерей заповедника.

Дневные переходы туристов - от стоянки до стоянки (раньше их называли словом «приют» или «лагерь») - не превышали 25 км. Туристский маршрут в то время имел порядковый № 35 и название «По Кавказскому заповеднику». На ночлеги останавливались на туристских приютах под названиями:

лагерь «Блокгауз» - у слияния реки Сибирь с рекой Белой, на южном краю Большого гранитного каньона;

лагерь «Гузерипль», затем «Кавказ», в поселке Гузерипль при слиянии рек Белой и Малчепы;

лагерь «Абаго» - на альпийских лугах пастбища Абаго;

лагерь «Сенной» - на поляне Сенной, на правом берегу реки Киши;

лагерь «Уруштен» - на берегу реки Уруштен, после спуска с перевала Аспидного;

лагерь «Холодный» - у края альпийских полян, у подножья горы Псеашхо.

С 1937 по 1940 год из Хаджоха, с «Дома туристов» отправлялись бригады плотников для строительства промежуточной турбазы в поселке Гузерипль. Сначала была заготовлена древесина, затем сделаны срубы двух двухэтажных домов с верандами. В 1940 году лагерь «Гузерипль» превратился в филиал Хаджохской турбазы. В том же году филиал принял в свои двух этажные деревянные корпуса первых туристов.

Во время войны был оккупирован поселок Каменномостский, и в «Доме туриста» разместился штаб 207 полка фашистской 97-й легко-пехотной дивизии. К нему были подтянуты линии связи, вокруг отрыты окопы, установлены зенитные пушки и пулеметы. Территорию турбазы определили для временного концентрационного лагеря, куда сгоняли арестованных евреев, жен красных командиров и пленных красноармейцев.

При отступлении фашисты пытались уничтожить «Дом туриста». К нему подъехала бронемашина, и один из фашистов, распахнув окно, бросил в комнату связку гранат. От сильного взрыва разрушилась центральная печь, вылетели стекла окон. Но, к счастью, здание не загорелось и сохранилось до настоящего времени.

Восстановление работы маршрута началось только с 1948 года. В связи с установкой в 1947 году, зоны абсолютной заповедника в районе горы Тыбги, маршрут был изменен. В 1949 году по нему пошли первые послевоенные группы туристов.

От поселка Гузерипль маршрут выходил через поляны Партизанскую и Яворовую, на приют Армянский. Далее он шел на приют Фишт (через Гузерипльский и перевал Армянский), «Бабук-аул» (через перевал Белореченский и перевал Черкесский), «Солох-аул» по долине реки Шахе - и через перевал Турецкий, в Верхний Солох-аул, а оттуда автобусом в поселок Дагомыс.

На Черноморском побережье туристы размещались в Хосте и в Аше. Лишь только в 1955 году, когда в поселке Дагомыс была построена турбаза «Молодость», они стали на ней отдыхать после перехода через горы.

В послевоенное время Хаджохский «Дом туриста» расширился до 70 мест. Были введены в строй еще два корпуса: один жилой, другой корпус - столовая, и поставлены летние палатки - сначала брезентовые, а затем деревянные. Дом туриста был переименован в турбазу «Хаджох», а затем в Хаджохскую турбазу «Горная». Маршрут стал называться №30 «По Западному Кавказу». В 1950 году по маршруту прошло 30 групп, с общим числом туристов 877 человек.

В поселке Гузерипль, на промежуточной турбазе Кавказ в двухэтажных домах, срубленных из цельных кругло-ствольных пихтовых стволов, также размещалось 70 человек. Питались туристы тут же, на открытой веранде рубленного жилого корпуса. На маршруте для туристов на приютах вместо палаток уже устанавливали длинные балаганы, изготовленные из пихтовой драни, с деревянными нарами для ночлега и буржуйками для обогрева. Кострища для приготовления пищи ставились рядом с приютом. Это уже были улучшенные и комфортабельные для того времени места размещения в горах.

Самым большим в тот период был приюта Фишт, он располагался в лесу под перевалом Армянским. Его вместимость была рассчитана на 60 человек. Другие приюты размещали по 30 туристов.

С 1960 года начинается бурное развитие туризма по всей стране. В том году создался Центральный совет по управлению курортами и туризму ВЦСПС, а в 1969 году - Центральный совет по туризму и экскурсиям ВЦСПС. По всей стране стали активно создаваться новые турбазы, альплагеря, дома отдыха, санатории и пансионаты.

В 1962 году принято постановление Крайсофпрофа «О дальнейшем развитии туризма в крае», в этом же году Адыгее была объявлена все-кубанская комсомольская стройка по строительству горнолыжной турбазы «Лагонаки». На турбазе «Горная» и «Кавказ» до 1970 года были введены в строй дополнительно новые капитальные жилые корпуса, летние деревянные сборные щитовые одноэтажные коттеджи на 18 человек размещения. Только лишь за счет щитовых коттеджей вместимость турбаз увеличилась более чем на 200 мест каждая.

В 1967 году на приюте Фишт было построено первое каменное здание для размещения туристов, а в 1969 году - второе.

Семидесятые и восьмидесятые годы были самыми плодотворными годами развития планового походного туризма в стране.

Отзывы прошедших Всесоюзный маршруте 30

В 1986 году я прошёл 30 маршрут обычным туристом, но воспоминаний хватило на всю жизнь, как оказалось. Из этого турпохода я вынес одну истину - обычный отдых так не запоминается, как отдых связанный с какими-то трудностями и преодолениями. Все наши туристы того похода при расставании были единого мнения, что переход туристический пеший с песнями у костра, не идёт ни в какое сравнение с лежанием на берегу любого моря.

Уже через два дня в Дагомысе мы вспоминали перевалы, горные речки, природу, горы. Так что очень рад, что прошёл в молодости этот маршрут, с удовольствием повторил бы его вновь. Группа была у нас очень интересная, к сожалению контакты все на сегодняшний день потеряны, всё-таки очень много лет прошло. А если вдруг кто-нибудь откликнется из тех, кто изображён на них, было бы просто здорово!

Андрей Вассман

Была с подругой на этом маршруте, N 30, в 1983 году. Тогда, в 83м, когда меня кинули с поездкой в Болгарию за хорошую работу хотели дать, и загранпаспорт уже сделали, и речь благодарную я должна была сказать профсоюзу, но в итоге поехал кто-то другой! После моей истерики ( обидно же было) мне предложили на выбор разные путёвки. Я стала выбирать, и меня заинтересовал Кавказ , ещё и пешеходный туризм! Романтика, мне 18! Попросила 2 путёвки, на подругу ещё, с 30% скидкой дали. Маршрут был интересный на самом деле. 14 дней мы должны были передвигаться , и 7 дней отдых в Дагомысе. Шли с остановками , на турбазах останавливались, и привал был, в спальных мешках спали. Шли с рюкзаками , с провизией. Группа была 80 человек, со всего Советского Союза, но шли мы подгруппами по 20 человек, с разницей в несколько часов. О пьянке даже речи не могло и быть! Молодые были и так весело было! Обезьяний подъем, это поднимались на ледник в горах тропами на полусогнутых, Весёлый спуск - это наоборот спускались бегом, и нельзя было остановиться, или упадёшь. Поднявшись на ледник, делали ,, мороженое " - сгущёнка смешанная со льдом! Вкуснятина! Последний переход, когда к Дагомысу шли уже, был под проливным дождём, подошвы у кроссовок у меня отклеились, мне привязали их верёвкой тогда, шли по времени, поэтому не могли откладывать и ждать хорошую погоду! Вот сейчас думаю, может поэтому и тогда ребята пошли, и погибли , потому что по времени всё расписано было? В целом мне всё понравилось тогда, много друзей появилось из других городов, потом встречались. И много всяких приколов было, всё не расскажешь. Да, ещё по приходу в Дагомыс, нам вручили значки, Турист СССР ''. Неделя отдыха на море, ездили в Сочи, а в Дагомысе ходили в ресторан в отеле Интурист, вот там уже оторвались, пили, ели и танцевали.

Екатерина

Был я на этом маршруте в августе 1990 года. Про случай что здесь описывают узнал может года три назад. Маршрут фантастический по красоте и по протяжённости. Более того я скажу наша группа тоже была более 60 человек и на всё про всё 3-4 инструктора. Были приюты в районе Фишт, спали в деревянных бараках в спальниках из ваты, вкладывая в них специальный индивидуальный вкладыш, который несли с собой. Тогда маршрут 30 назывался Общесоюзным и входил он в сборник походов СССР, который лежит у меня дома. а в 1991 году Союза не стало и начался упадок организованного туризма но я стал ходить в горы с группами небольшими И это плюс.

Valeriy Barnaulsky

Случай на маршруте 30 в 1975 году

Такие ледорубы выдавали инструкторам турбазы в Каменномостском для работы на 30 маршруте